【報告】福島視察ツアー<飯舘電力㈱、東京電力廃炉資料館ほか>

開催日:2025年06月21日

6月21日(土)~22日(日)、環境政策委員会で㈱東京電力福島第二原発と福島県内の再生可能エネルギーの発電所をめぐる視察ツアーを実施しました。東日本大震災そして、福島第一原子力発電所事故から14年。廃炉の見通しの立たない原発と、その原発事故を機に生まれた再生可能エネルギーの発電所をたずね、再エネを選択することの重要性と一人ひとりの選択の力を再確認しました。

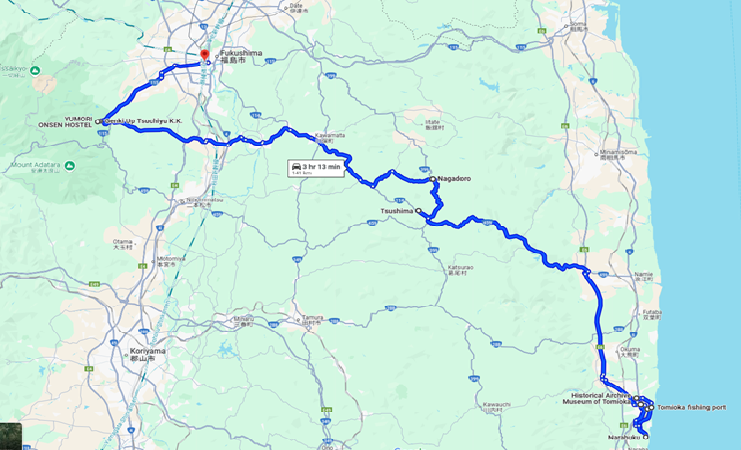

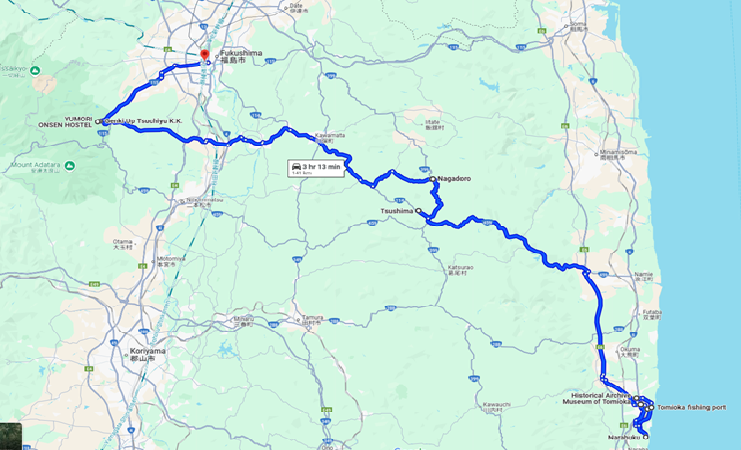

<行程>

<行程>

<福島第二原子力発電所>

<情報が届かない中、避難指示を>

<資料館外観※館内は一切撮影禁止>

<充実した施設だが人の姿はない>

<雪対策で首都圏より傾斜が急な飯舘電力のソーラーパネル>

<地域の特性を活かした小規模再エネ>

<発電所>

※2.2022年6月17日、原発事故の被害者が国と東京電力を訴えた4つの裁判で、最高裁は国の責任を認めない判決を出しました。

2016年の電力自由化で一般家庭でも「自分たちが使う電気に再エネの電気を選択する」という手段を得ました。「原発はいらない」を表明する最も身近で、簡単な手段はもう持っています。エネルギーの問題を一人ひとりが自分ごととして考え、再エネへのスイッチングにつなげていきましょう。

【2025年7月7日掲載】

<視察先>

・東京電力福島第二原発(富岡港より)

・とみおかアーカイブミュージアム

・東京電力廃炉資料館

・飯舘村 津島・長泥地域

・㈱げんきアップつちゆ バイナリー地熱発電所

2日間とも飯舘電力㈱の千葉訓道さん、米澤一造さんにご案内いただきました。

・とみおかアーカイブミュージアム

・東京電力廃炉資料館

・飯舘村 津島・長泥地域

・㈱げんきアップつちゆ バイナリー地熱発電所

2日間とも飯舘電力㈱の千葉訓道さん、米澤一造さんにご案内いただきました。

<行程>

<行程>

<福島第二原子力発電所>

<1日目 >

■㈱東京電力福島第二原発

JR常磐線富岡駅から東に数百mの富岡漁港より㈱東京電力福島第二原発の様子を確認しました。港から富岡駅の間は震災で津波にのまれた場所であり、今後決して人が住んではいけないと伝えるために木柵で囲われ、樹木が植えられていました。駅周辺はかつては商店街がある町の中心地域でしたが、いまは駐車場や公園で人家はありません。

<富岡港で千葉さんのお話を聞く>

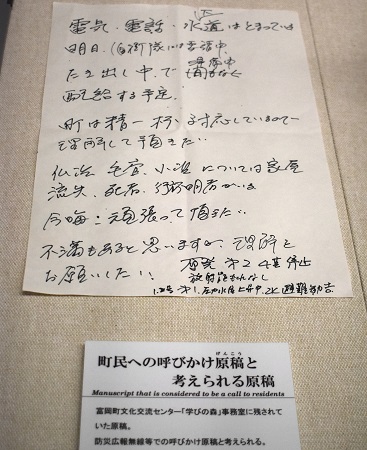

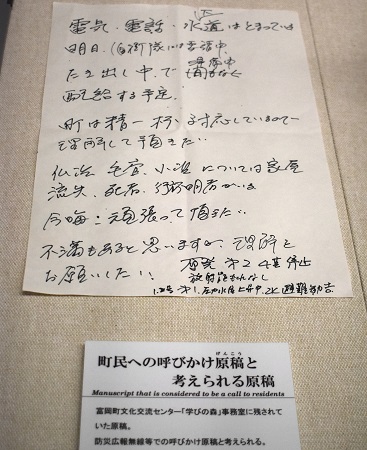

■とみおかアーカイブ・ミュージアム

富岡町が整備した、富岡町の郷土史と東日本大震災・原発災害で生じた震災遺産を収蔵展する博物館です。展示前半では地域産業の隆盛や人々の暮らしの様子を伝えます。後半が震災遺産の展示で、震災直後の混乱のなかの住民や町役場の状況を伝えています。連綿と続いていた地域の暮らしが、原発事故を機に大きな変容を迫られたことがわかります。

<情報が届かない中、避難指示を>

■東京電力廃炉資料館

東京電力が運営する資料館です。原発事故と廃炉事業の現状が展示されています。原発事故の記録は映像を中心に説明されていました。廃炉作業と原子力発電の今後、特に課題であるはずの放射性廃棄物の最終処分場問題や廃炉作業の遅れについてはあまり言及がありませんでした。

東京電力が運営する資料館です。原発事故と廃炉事業の現状が展示されています。原発事故の記録は映像を中心に説明されていました。廃炉作業と原子力発電の今後、特に課題であるはずの放射性廃棄物の最終処分場問題や廃炉作業の遅れについてはあまり言及がありませんでした。

<資料館外観※館内は一切撮影禁止>

■津島、長泥地域

飯舘村は原発事故後に全村避難の指定を受けました。その後2017年3月末に一部地域を残すものの避難指示が解除されましたが、実に6年もの間、全村民が避難を余儀なくされました。その一部残された地域が長泥地区です。地形や風向きなどの条件から、原発事故後に特に放射線量が上がってしまった地域でした。2017年の避難指示解除から8年が経った現在でも、この地域は未解除のままです。地域の住民の帰還のために特定復興再生拠点区域が設けられていますが、そこに至るまでの道中には帰還困難区域を示すバリケードが数多く残っています。

<「ひとが入れない地域」が残る>

■津島、長泥地域②

新設されたコミュニティーセンターを訪ねました。新築の綺麗な建物と炊事場、駐車場など充実した設備が整えられていますが、そこに至るまでの道路の両側は未除染の地域が残り、センターの周辺にも人影はありませんでした。地域の人の暮らしの復興は、綺麗な建物を建てて終わりではないことが感じられます。

<充実した施設だが人の姿はない>

■飯舘電力㈱ ソーラーパネル

震災後に設立された飯舘電力は、小規模分散型の太陽光発電所を飯舘村内に約50か所設置しています。発電事業により村内の雇用創出など飯舘村の復興を支えています。パネルの一部は耕作地の上に設置するソーラーシェアリングの形をとり、パネル下では牧草を育てています。刈り取られた牧草は地域の畜産事業者に提供されています。また、万が一東北電力がブラックアウトを起こした際は、施設内に設置されているACコンセントに太陽光で発電した電気が切り替わり、地域住民に供給することができます。首都圏の大手電力会社が設置したパネルに比べて、飯舘電力の設置したパネルは傾斜がついています。この傾斜で冬場はパネル上に積もった雪を落とし、効率的に発電する雪国の工夫がみられます。

<雪対策で首都圏より傾斜が急な飯舘電力のソーラーパネル>

<2日目>

■げんきアップつちゆ バイナリー地熱発電所

東日本大震災・原発事故後、温泉街の復活をかけて、土湯の住民が起こした事業が地熱発電所建設です。2015年にバイナリー発電(地熱)と小水力発電の運転が開始されました。地熱発電は地域との合意が難しいと言われていますが、土湯では温泉街の住民自らが事業を立ち上げ、発電だけにとどまらずエビ養殖事業など地域の活性化をめざす取組みを続けています。

<地域の特性を活かした小規模再エネ>

<発電所横のエビ養殖場>

<発電所>

ツアーの始め、東京電力福島第二原発を見ながら飯舘電力㈱の千葉さんは原発再稼働の問題を語りました。「柏崎原発では地域住民・自治体の合意が取れないなか、7号機の燃料装填が始まってしまった※1。再稼働に必要な燃料装填後、一定の期間内に再稼働にいたらない場合は国から地方への交付金が減額される規定になっている。住民合意に先んじた燃料装填は地域への圧力に他なりません。強引な再稼働の背景には、福島第一原発事故の原因究明がされていない、したがって再発防止策が十分ではない、そして事故の責任者の責任が問われていない※2という、問題があります。」原発事故は人間が招いた「防げる災害」であり、自然災害と一緒にしてはいけない、としたうえで「今回のツアーでは東京電力の運営する廃炉資料館、被災した住民が設立したとみおかアーカイブ・ミュージアム、異なる視点の2か所を見学します。それぞれの視点、主張をよく見て考えてほしい」と結びました。

※1.柏崎原発7号機は2024年4月15日に燃料装填開始。現在はテロ対策施設が未完成のため運転停止中。※2.2022年6月17日、原発事故の被害者が国と東京電力を訴えた4つの裁判で、最高裁は国の責任を認めない判決を出しました。

一度原発事故が起きてしまえば地域の暮らしは元に戻りません。首都圏で暮らしていると、原発再稼働は遠くニュースの向こう側のように感じられてしまうかもしれませんが、原発は一地域の問題に留まりません。これからの未来のため、再生可能エネルギー中心の社会をめざすことはとても重要です。

2016年の電力自由化で一般家庭でも「自分たちが使う電気に再エネの電気を選択する」という手段を得ました。「原発はいらない」を表明する最も身近で、簡単な手段はもう持っています。エネルギーの問題を一人ひとりが自分ごととして考え、再エネへのスイッチングにつなげていきましょう。

【2025年7月7日掲載】